-

公開日:2019.10.26|

最終更新日:2020.05.07

マニュアル

新人教育

今回は新人教育マニュアルを作成するときに入れて起きたい3つのポイントをお伝え致します。

来年度の新卒や新しく入社してくる新人のために、仕事を覚えてもらうためのマニュアルを作りますよね。

ですが、教えたいことは山ほどあるし、結局何を書いたらいいのか分からない!といったお悩みがあるかと思います。

そんな時に入れておきたい新人教育マニュアルのポイントを3つお伝え致します。

ぜひ、来年度の新卒に向けて参考して見てください!

①過去にあったミスを共有すること

②誰が見ても分かる見本を用意すること

③イレギュラーが発生した時の対処法を記載すること

また、様々なマニュアルがある中で今回弊社の言う『新人教育マニュアル』は、新人がそのマニュアルを見ながら問題なく仕事ができる『仕事の教科書』としてお伝えさせて頂きます。

目次

過去にあったミスを共有すること

1つ目のポイントは、過去に起きたミスをマニュアルに記載して直接教えてあげることです。

新人の方が入社して1番恐れていることは、ミスをして怒られることです。

ですが、新人の頃は何が原因でミスになるかなんて、経験を積まないと分からないですよね。

あらかじめ過去の失敗や経験をマニュアルに記載しておくと、

「この赤文字は前にミスが起きたところだから気をつけてね」

と一言教えるだけで、そのミスを経験したことがない新人でも十分に気をつけてくれます。

また、マニュアルに記載しておくと教える人も『過去にあったミス』を忘れずに済みます。

試しに、入社してから自分が起こしたミスを10個、スラスラと言えますか?

案外しっかり思い返さないと出てこないものですよね。

あのときはお客様に謝りに行ったり、上司に怒られたりと大変な思いをしたけれど、恐ろしいほどに人は忘れてしまう生き物です。

文字で残しておくことで、経験はノウハウとして継がれていきます。

誰が見ても分かる見本を用意すること

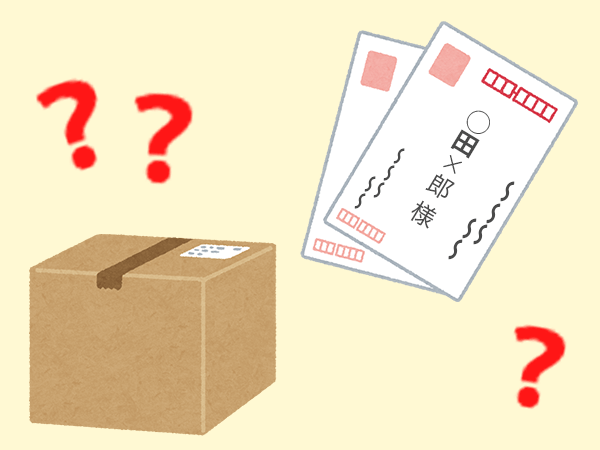

2つ目のポイントは、新人の方にしてもらう仕事には必ず見本を用意することです。

なぜなら、見本・お手本があれば新人でもある程度は見本通りの仕事ができるからです。

例えば、和食の配膳位置は左にご飯、右に汁物と決まっています。

それを逆に配膳してしまうとお供えの場合の置き方のためマナー違反にあたります。

ですが、何をどこに置くかを文章で説明されてもいまいち頭に入ってきませんよね。

そんな配膳方法やハガキの書き方、商品の梱包方法など決まった形があるものは、写真や現物何でもいいので見本を用意することをお勧めします。

記憶で覚えてする仕事より、見本を真似をする仕事の方が新人も上司も安心して仕事ができます。

イレギュラーが発生した時の対処法を記載すること

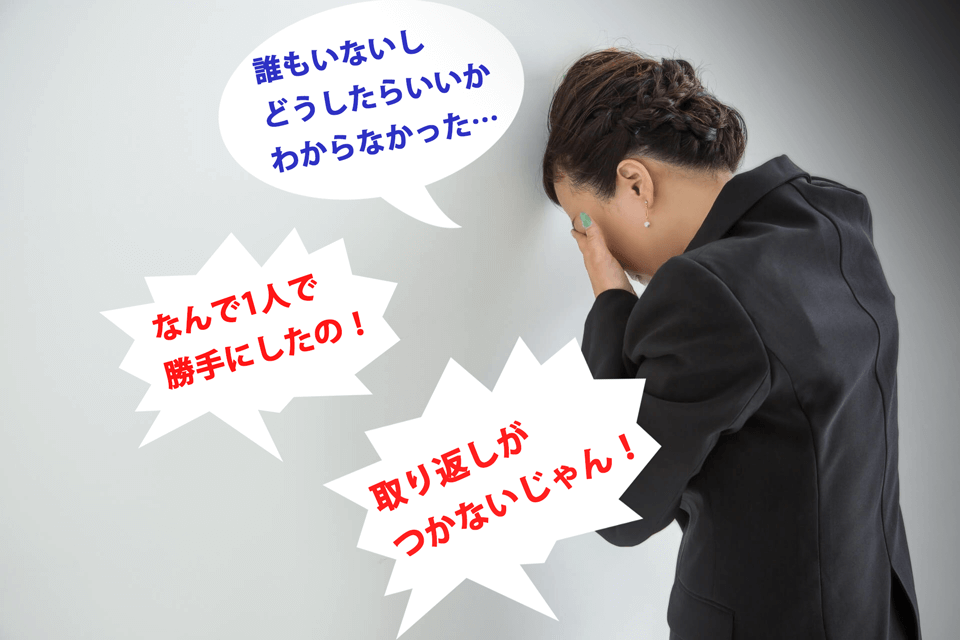

3つ目のポイントは、イレギュラーが発生した時にどうするべきかを記載することです。

だんだん仕事を覚えてきたある日、教育係の先輩や上司がいない時に今まで対応したことがないイレギュラーが発生しまった!なんてことがあるかと思います。

そんな時の対処法を教えてもらっていないと新人の方は

「どうしよう」「なんとかしなきゃ」

と考え込んで長い時間手が止まったり、最悪の場合勝手な判断で進めてしまい取り返しがつかないことになりかねません。

そのため、イレギュラーが発生する業務では誰が見ても、それこそ社長が見てもわかるくらい丁寧で具体的な対処フローや緊急の連絡先を記載しておくといいでしょう。

ちなみに私もイレギュラーが発生して、自分で解決しようと20分ぐらい1人で悩んで空回りして大変だったことがあります。

しかし、大抵のことは上司に聞くと一瞬で解決してしまうものです。

『こういうことが発生したらAさんに聞きましょう』とマニュアルに書かれていた方が『誰に聞けばいいんだろう』という迷いもなくなり、スムーズに作業できますよね。

やってみないとわからない

今回は新人がそれを見て実際の業務が問題なくできるマニュアルを前提としてお伝えしました。

皆さまのマニュアルと比べてみて、いかがでしたか?

「この3つのポイントを入れたら完璧なマニュアルができるのか」と言われますと、実はそうとは言い切れません。

というのも、皆さまの業種業態、業務内容によってもちろん内容は異なりますし、なにより実際に使ってみないと『完璧な』マニュアルかどうかは誰も分かりませんよね。

せっかく新人のために作ったマニュアル。

新人から「ここが分からない」と質問をもらったところやミスが起きたところをどんどん改善して更新して、より効果的な新人教育マニュアルを創り上げていきましょう!

効率のいいマニュアルの管理方法もこちらでお伝えしています!